所有精工制作的物件,

最珍贵、最不能替代的,

就只有一个字——“人”。

人有情怀、有信念、有态度。

世界再嘈杂,

匠人的内心,

仍是安静、安定的。

纳鞋底——妈妈的千层底最难忘

手工纳鞋底是一种比较传统的鞋底制作工艺。像传统的千层底就是手工纳鞋底中一个典型的代表。因鞋底用白布裱成袼褙,多层叠起纳制而成,取其形象得名。成品穿着舒适,轻便防滑,冬季保暖,夏季透气吸汗。手工纳鞋底已经离我们很遥远了,现在我们穿的鞋款大多是机器制作。人们渴望时尚,却在心底怀念手工制作鞋款的舒适。

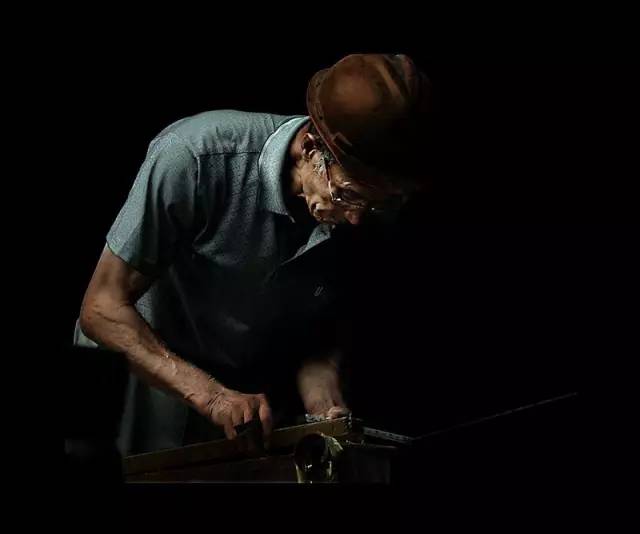

老木匠——巧妙匠心的注入

木工工艺是一门传统而古老的手艺,然而在今天,愿意学习这门技艺的人,已经越来越少。面对大工业时代,无惧冰冷机械,静默地将巧妙匠心注入每一件独一无二的手工作品之中。因为手工的温度出自于心,它承载着手艺人的满满诚意。这份几乎快被遗忘的传统工艺其实不如说是一种执着的匠心。

画糖人——带着余温的“艺术品”

细腻的白糖,恰到好处的火候,熬一锅金灿灿的糖稀。老人手里的工具一番辗转腾挪,一个个栩栩如生的糖人就出现了。这样精致且带着余温的“艺术品”,拿在手里,你舍得将它融化吗?

弹棉花——一声声弦响、一片片花飞

上了年纪的人都会对“弹棉花”有着清晰的记忆。随着一声声弦响、一片片花飞,最后把一堆棉花压成一条整整齐齐的被褥。而那时候的弹棉花工匠们也都走街串巷,生意应接不暇。

造老秤——凭心而论,公正严谨

在电子秤无缝不入的年代,老式的秤杆似乎只能在街头小贩那里才能偶尔看到。造秤的老人却不管这些,带着花镜做的入迷,时间在她那里似乎已经静止。

磨剪子磨刀——砂轮的一圈圈转动

寂静的午后,手艺人“磨剪子磨刀…”的长吆喝似乎总出现在午睡的梦里。老人的砂轮一圈圈转动,越来越锋利的菜刀,不知会在谁家案头,切磋出一顿顿美味佳肴。

草编——一蓑烟雨任平生

苏轼有词“竹杖芒鞋轻胜马”,坚持这古老草编的手艺人,是不是早已有了“一蓑烟雨任平生”的豪气与坦然?

编斗笠——草的交响乐

上个世纪八十年代前,编斗笠,在南方的乡下人家,似乎算不得技术活。这样的手艺,许多人都会。秋收冬种的间隙,农人在自家后山砍几根竹子,摘几把棕叶,操刀剖篾,边聊边编,几袋纸烟的工夫,一顶斗笠就成。那时,蓑衣斗笠是居家过日子、出工下田地和远行走亲戚的必备行头。一户农家可能难有一件体面的衣裳,但不能没有几顶舒适的斗笠。

面对大自然的赠予,得先成就它,它才有可能成就我们。手艺人往往意味着固执、缓慢、少量、劳作。但是,这些背后所隐含的是专注、技艺以及对完美的追求。

为什么要呼吁传承?因为一辈子总是还得让一些善意执念推着往前,保留我们最珍贵的、最引以为傲的东西。专注做点东西,至少能对得起光阴,对得起岁月。