五尺生绡做戏台,一面布屏,两个世界,台前观众屏息静候,台后皮影人指尖飞舞。几根竹棍,几张皮影,唱念做打,喜怒哀乐,将人间市井的细密与美好情景都一一表现,惟妙惟肖。这就是皮影戏。

皮影戏的特性,可以概括为“借灯显影”、“以影显形”。表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵影人,一边用当地流行的曲调讲述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。

“皮影本是灯下魂,只看影子不看人。若要四人刀马动,你先练上十年功。”演皮影戏,操耍技巧和唱功是关键。在表演时,主要采用挑、抵、推、揉、拖、反转等技法来表现人物繁复的动作和细腻的情感,赋予皮影以鲜活的生命力。

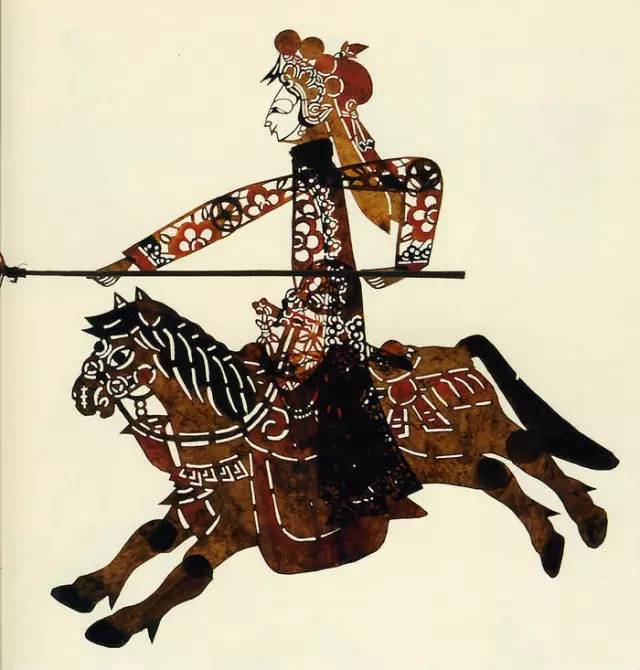

皮影的制作程序大多相同,通常要经过选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等八道工序、手工雕刻3000余刀,是一个复杂奇妙的过程。皮影的艺术创意汲取了中国汉代帛画、画像石、画像砖和唐、宋寺院壁画之手法与风格。

其制作过程是:先将羊皮、驴皮或其他兽皮的毛、血去净,然后经药物处理,使皮革变薄,呈半透明,涂上桐油,然后艺人们将各种人物的图谱描绘在上面,用各种型号的刀具刻凿后,再涂抹上颜色,上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色。

皮影人的四肢和头部是分别雕成的,用线联缀而成,以便表演时活动自如。一个皮影人,要用五根竹棍操纵,艺人手指灵活,常常玩得观众眼花缭乱。不仅手上功夫绝妙高超,嘴上还要说、念、打、唱,脚下还要制动锣鼓。

演皮影的屏幕,是用一块1平方米大小的白纱布做成的。白纱布经过鱼油打磨后,变得挺括透亮。演出时,皮影紧贴屏幕活动,人影和五彩缤纷的颜色真切动人。皮影道具小,演出方便,且不受场地限制,演员也不需正规训练,所以深受人民的喜爱。在皮影戏盛行的地区,人们会称它为“一担挑”艺术。

2011年,中国皮影戏被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

一方帷帐演春秋,皮影戏,在光影里演着人生的爱恨情仇,生活的喜怒哀乐。