提起农历二月初二,很多人都知道那天是龙抬头,但在唐朝这一天也叫“挑菜节”。古代每年的二三月份,青年妇女都会到郊外挖取野菜,以应时节,久而久之这一天就被人们固定成了“挑菜节”。下面文文就带大家来了解一下农历二月“挑菜节”的习俗。

“挑菜节”的由来:

在中国人的生活中,采集野菜成为一种流行的必然的农事活动,或者说是农事活动的两项重要内容之一,这两项一是“菜”食,一是“粮”食,而这“菜”食几与“粮”食同等。其实,中国人一直就宣扬吃菜的精神,不只以为俭朴,也以为清廉。“糠菜半年粮”在粮食不易获得的时代,菜就是维持生命的主要物质。《菜根谭》说:“咬得菜根,然后百事可做。”以咬菜根为人生向上奋斗的一种激发精神,并且提倡崇尚。

正是因了这种源远流长的和野菜的关系,到唐代时就把挑菜的活动固定成了一个节日,名曰“挑菜节”,这个“挑菜节”被放在每年的二月初二。这个时候,冬天刚刚过去,但是一般地,九还没有尽,天气还冷。但地气已经回暖,地里生长的野菜正在返青发绿——这是一年里野菜最嫩最具营养且最美观的时候,把这个日子设为“挑菜节”最合适不过了。不过,现在的人们只知道这个日子是龙抬头,已经很少有人知道是“挑菜节”了。

关于“挑菜节”的诗词:

其实,最早记录龙抬头的是明代刘侗、于奕正的《帝京景物略》卷二《春场》,这要比在唐代就确定下来的”挑菜节”迟得多了。应该说,最早的二月二就是“挑菜节”。这一天还有一个节日就是花朝节,但到了南宋,花朝节改在了二月十五日,而不是二月二了。

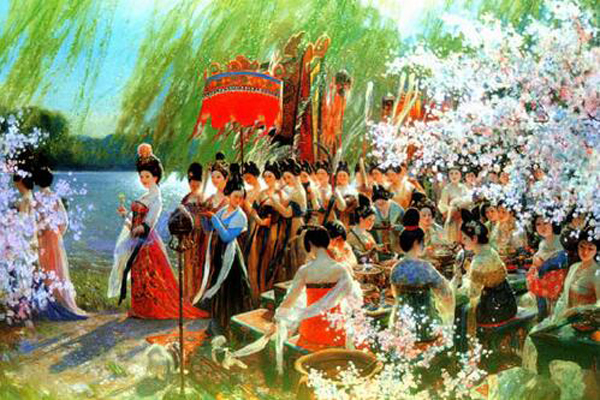

唐李淖《秦中岁时记》说:“二月二日,曲江採菜,士民游观极盛。”在唐人的诗中有很多是吟咏这个节庆的。“挑菜节”的风气起于都城,但流风所被,四野景从。刘禹锡《淮阴行》之五说:“无奈挑菜时,清淮春浪软。”说的就是江淮一带“挑菜节”时的流水。郑谷《蜀中春雨》也说:“和暖又逢挑菜日,寂寥未是探花人。”这是在秦岭南面的四川了。而白居易《二月二日》诗最有情致:“二月二日新雨晴,草芽菜甲一时生。青衫细马青年少,十字津头一字行。”没说挑菜,但菜在其中。新雨春润,把刚刚经历了寒冬的菜叫“菜甲”,把菜的嫩、小、绿绿的舒展以及肥厚腴嫩写得很可爱。

迄宋,吟咏“挑菜节”的诗更多见了。北宋贺铸《二月二日席上赋》诗即道:“仲宣何遽向荆州,谢惠连须更少留。二日旧传”挑菜节”,一樽聊解负薪忧……”由此诗可知,到北宋时,二月二日已经是“旧传”的“挑菜节”了。

“挑菜节”为何会被遗忘?

不知为何自元入明清以后,此节突然就如被风吹走了一样,消失得没有了踪影,连《吴郡岁华纪丽》和《清嘉录》都没有记载,以至于现在的人们都不知道曾经有这样的一个节日存在过。是乡村野老、村夫村妇仓廪足实了,而远离了野菜,还是风气在几百年里荡然无存了?有人说:“过去在碗里拣肉吃,现在在碗里捡菜吃。”虽然春暖花开了,地里的野菜跟庄稼一起蓬蓬勃勃,照旧有闲来没事、想尝一口鲜的人携了筐笼,到麦地里、渠岸上、河湾处挑一篮野菜回家,择净了下锅,但是,吃野菜的人毕竟是越来越少了。