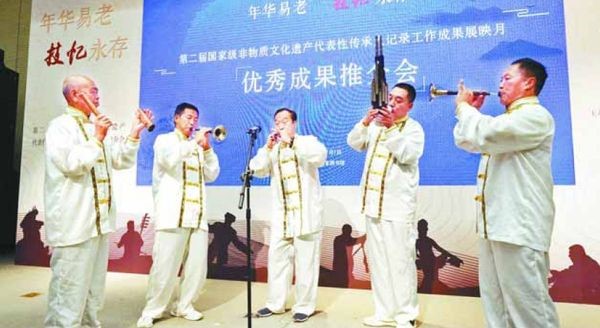

6月15日至7月7日,“年华易老,技·忆永存——第二届国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作成果展映月”系列活动在国家图书馆举办。

本次活动精心挑选了全国31部国家级非遗代表性传承人的记录片进行展映,通过影像方式,向观众展现了非遗传承人的“技”与“忆”。

本次全国验收了229个项目,其中优秀成果仅22个,而安徽省“邓虹——花鼓灯(凤台花鼓灯)”项目名列其中,被评为“优秀项目”。

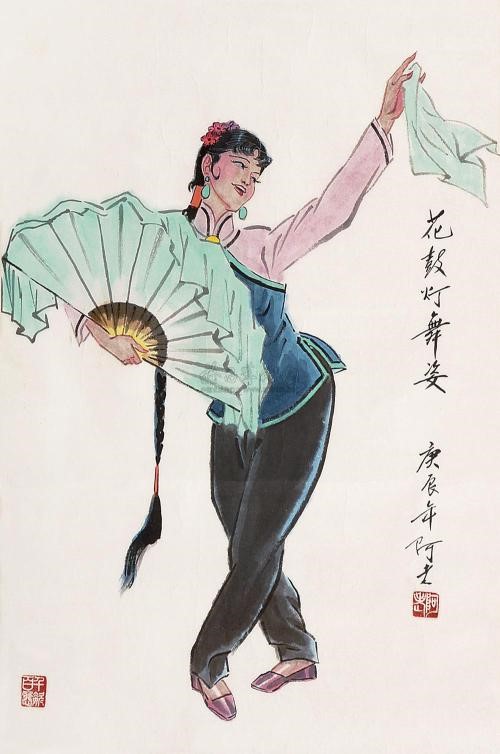

花鼓灯是汉民族的代表性舞蹈,流行于淮河流域,主要集中在凤台县、怀远县和颍上县,曾被周总理誉为“东方芭蕾”。

邓虹同志是安徽省花鼓灯舞蹈届有影响的代表性人物。作为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,她根植于淮河岸边这片沃土,痴迷于花鼓灯艺术,博采百家之长,融各流派之神韵,在传承“陈氏流派”花鼓灯表演的基础上,推陈出新,走出了一条独具个人特色的舞蹈之路,形成了自己独特的表演风格。

出生于怀远县城关镇,邓虹上小学时就是学校腰鼓队、歌咏队成员。1957年13岁的她高小毕业,报考了正在怀远演出的凤台推剧团。那时推剧团演出虽以戏剧为主,但每场结束都必须加演花鼓灯节目,老演员们都有很深厚的花鼓灯功底。从那时起,邓虹就迷醉于花鼓灯敏捷活泼的舞姿和热情奔放的旋律。

她在舞台上塑造了多个不同性格的艺术形象,例如:《拾棉舞》、《稻花飘香》、《代代花》、《鼓乡夜话》等节目中形象迥异的角色。尤其在花鼓灯双人舞《小花场》中运用并创造了“大颤步”、“颤颠”、“蝴蝶飞”、“颤颠拔泥”、“抱头揉扇”、“前仰后合”等动作。与张士根配合加工整理并表演的《小花场》,被誉为“安徽首席小花场”。

此外,她还长期致力于花鼓灯艺术人才的培养教育工作,结合舞台实践探索了一套行之有效的教学方法,言传身教地培养学生近千人,同时利用休息时间带领凤台夕阳红花鼓灯艺术团从事花鼓灯舞蹈的普及工作。