在过去,老北京的旗人对吃喝是非常有讲究的。早晨起床漱口后,先沏上小叶茶或高碎、高末,然后才能吃早点。一般的家庭干的主食为烧饼,稀的为大米粥、玉米面粥。旗人家重吃重喝,引得外面饽饽铺的汉族师傅们备加照顾,经常定时定点的送糕点上门。

旗人吃饭的各种规矩

吃饭之际,必有酒肉和适当的小菜,为的是吃“顺口”。吃完晚饭要上时令瓜果,差不多的人家都存有红果酱。当然,这情景是清盛时之景,到了民国,旗人们生活窘迫,哪里还提得到吃。

旗人家十分重视岁时。“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”,应时节令,必吃必喝。每当来客时,除自备酒饭外,多到外面饭铺叫“盒子菜”。其实吃是一方面,二是有礼貌,同样一件事,有人说满族人是“穷摆谱”。

比如清晨一起,旧时人们没有刷牙的习惯,一般人起来就吃。旗人则不同,总要在清口(洗漱)后喝一壶茶,再吃东西。理由是一夜了,肚子里存不少秽气,喝茶先湿一下食道,吃时觉得香、顺溜,一天都精神。旗人们为喝早茶起了一个好听的名字“冲龙沟”。

“饽饽”、白肉、盒子菜、涮羊肉

老北京的旗人们身体都很健壮,就是到老了也很少闹病。他们禀承着祖先在关外狩猎的习惯多爱吃粘食,比如:春季有豆面饽饽,夏天的酥皮饽饽,秋时的粘豆饽饽,冬天的冻粘糕饽饽。

“饽饽”一词在满洲人中用途广泛,只要是面食做的食品,都要称之为“饽饽”,就连煮饺子,也称为“煮饽饽”。生活好的时候,旗人们爱吃白煮肉。做法很简单,就是将猪肉洗净,切成大块在白水中煮。待熟后,切成薄片,沾酱油、蒜末吃。这种白煮肉原料都比较肥,煮后切成片放在盘中如汉白玉一般,只有胶性的肉皮和瘦肉部分有些淡红的颜色。白肉吃完,切肉片剩下的肉渣可以做肉末烫饭,煮白肉的汤放些盐可以做“白水熬白菜”。

盒子菜多是由山东人开的肉铺、饭馆供应的,饭馆掌柜很能掌握旗人们的心理,做买卖十分精明。他们特制一种铜盒子,打开盒盖,里面又分成许多小盒,一般为7 个或5个小盒拼成图案,所以又叫梅花盒。掌柜的将六七种菜分别装在大铜盒里,有酱肉、炒菠菜、粉丝、猪头肉、豆芽等,吃时用大饼做皮,每样菜都夹上一点点卷起来,吃时特别香。

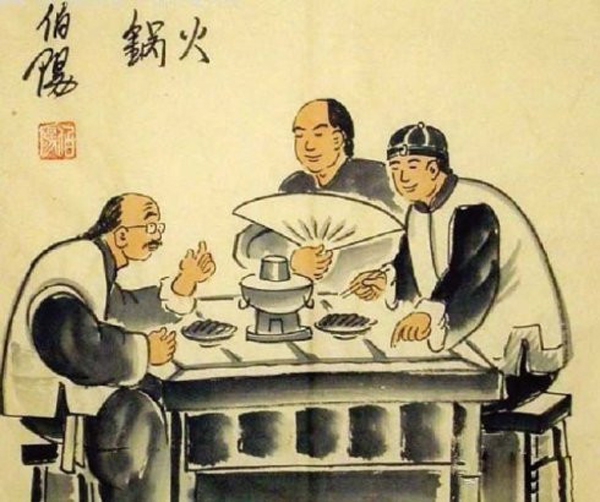

涮羊肉也是老北京旗人们爱吃的,不过当时不叫涮羊肉而称之为“涮锅子”。每次,仅白醋、酱油、豆腐、韭菜花、糖蒜、冻豆腐等佐料就达30 种,可比今天看到的麻辣火锅、鸳鸯火锅实惠多了。

按照时令吃东西

北京旗人家的妇女由于吃穿不愁,所以注意力都放在服侍男人、教育孩子、孝顺老人身上,管家理财是一把好手,旗人家男人是不管这些杂事的。妇女们做饭是老人们传下来的,俗话说:“千年的媳妇熬成婆”,她们的做饭、做菜技艺很高,而且十分符合农历的时令。

开春时吃豆芽菜卷饼,初夏时是“糊沓子”,酷热时吃过水凉面,秋天吃猪肉小碗炸酱,面码非有七八种不可。

冬天是北京旗人们最爱讲吃的季节,一是天凉,二是军事训练不紧,三是两节(春节、元旦)前后过,四是朝廷连续发钱,五是婚娶嫁接连不断,即使外面天降大雪,旗人家里的饭桌上也是春意融融。

“打春的抻面,夏至的凉面,秋天的炸酱,冬天的打卤”,是旗人家中的面食四季的吃法。至于“打春的春饼,夏天的井拔凉,立秋的肉包,冬天的馄饨”,也是北京旗人们的一种吃法。京旗营中,前锋正兵、委前锋在营内地位最低,除了吃喝,别的都不想。

室内没有什么家具,就连最简单的八仙桌、座椅都没有,吃饭就用炕桌,客人来了,就请客人上炕。因为满族人都长于盘腿坐,这样能收腹挺胸。不过盘腿坐也是整天练习,舒筋松弛的结果,一般人还真不习惯,小孩们一开始就是将脚伸到炕桌底下去。