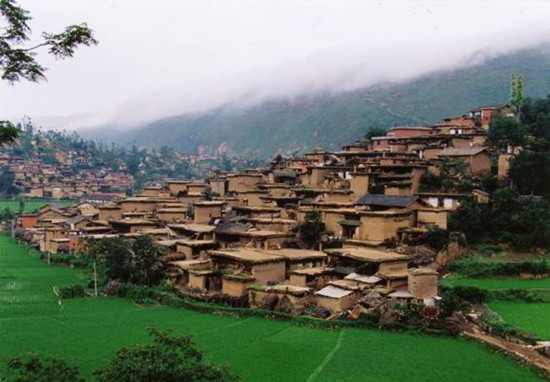

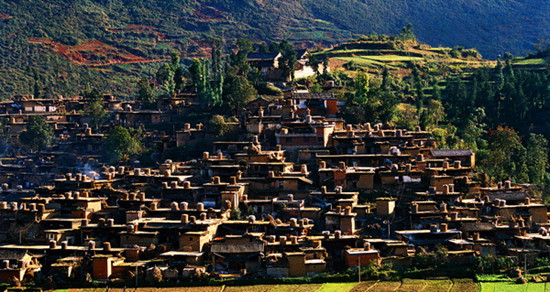

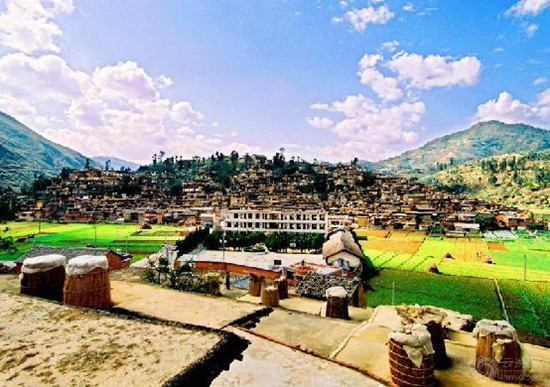

位于云南省红河州泸西县永宁乡的城子村是一座罕见的古村,罕见的不仅是其层层叠叠、依山而建的独特造型,而且还有那些完美结合了“彝汉文化”的古建筑。村内不少土库房顶连缀在一起,形成数十米甚至上百米的平台,层层而上的土库房更是形成一级级台阶,最多的有17台,最少也在10台以上。

城子村的悠久历史:

城子村原本是一座城。早在明代成化年间,彝族先民就在这里开荒种地、起房盖屋。清代改土归流时,当时统治丘北、弥勒、泸西一带的彝族土司知府从中枢镇(今泸西县城)搬到城子村,土司知府昂贵的衙门就建在山顶上,威震四方。那时,城子盛极一时,山脚有高耸的城墙,城墙下有护城河,护城河上有吊桥,东城门楼上建有炮位和枪眼,由土司府的兵丁把守。

城中建有江西街等街道,外地汉族就在此时搬迁入住的。在兵荒马乱年代,这座土库房群落适应了可攻可守、左右逢源的需要,300多年间经受了多次战争和外敌入侵,但却从未被攻破。在村子里,清朝初年曾被朝廷授予"锐勇巴图鲁"衔的"将军弟"李家大院,是规模最大的土库房,雕龙画凤,工艺精美。

城子村为何会引起关注?

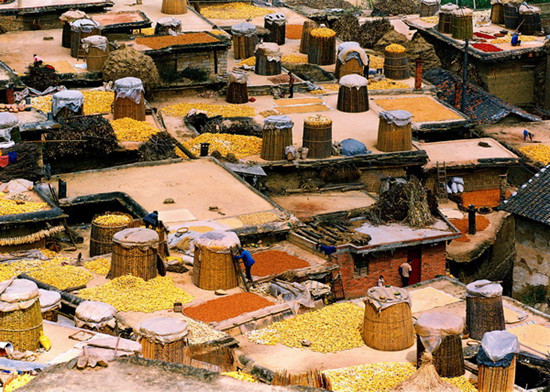

这个村之所以受到关注,首先是因为这个村历史悠久,具有300多年的历史;其次因为这个村是"城",这些土库房在云南省哀牢山区被称为"土掌房",但这里的土库房与其他地方的土掌房相比,最大的不同点在于集中连片、依山而建、户户可通、家家相连。不少人家的屋顶就是上面一户人家的平台和晾晒谷物的场院。

村中大多为三间两耳下八户土平房,无论是一层或两层,院落中间都留出一个5至6平方米的天窗,一是为通风透光,二是为上房顶行走方便,天井中立一架木梯,上房顶即可到其他人家。

由于上下有木梯相通,户户有平台相连,只要进入一家,就可从平台进入另一户人家,直至走通全村人家,因而整个村子曲径通达,宛若迷宫;再次是这个村子民风纯朴,人心善良,凡见生人,村民都主动热情招呼,盛情邀请到自己家吃饭。

城子村的美景:

城子村离泸西县城不远,在25公里外的永宁乡,当地人告诉我,城子村一天里最好看的时候,是清晨太阳初生时,因为绚丽的朝霞和土黄色的古民居互相辉映。于是,第二天一早,我们便沿着线条完美的盘山公路向城子村奔去。车外的田野浸润在清晨的光线里,放牧的彝族少女、悬挂在屋檐下的金黄玉米、成串的火红辣椒,构成了色彩妖艳的宽幅油画。

走进村子,土掌房的居民们用微笑迎接我们,那些蹲在屋檐下悠闲地抽着旱烟的老人们也是那么的慈眉善目。这个有着六百余年历史的古老村落,据说原先居住着清一色的彝族,山顶还保留着当年土司的衙门遗址。

沿着逶迤的石板路,我们边走边拍,不愿错过每一次亲密接触土掌房的机会,相机的快门声此起彼伏。我曾见识过傣家的竹楼,白族的三房一照壁、四合五天井,纳西人的四方街,而眼前的一间间老房子却给了我另一番感受:城子村的先民太会利用空间了!不是吗?房屋依山势修建,缺少平地,城子人却发挥想象力、协调一致:处在下方的人家把屋顶建成平顶的样式,借作上面一家的院子;

你家的房顶做了我家的院子,我家的房顶也同样贡献出来当作更高一家人的院子,如此一来,每一户人家都有了一块不大却平坦的空地,生活方便多了。城子村民居形成了你中有我、我中有他,连为一体的奇特样式。村民们的彼此信任,相亲相近,互惠互利,从这“土掌房”中显露无疑。

我想到了生活在钢筋水泥现代化建筑中的都市人,相形之下,似乎少了点什么。猫眼、防盗门,乃至高科技的监控摄像头、可视对讲机,邻里之间保持着一种客气的冷漠,老死不相往来,更有甚者以邻为壑。注视着这些饱经沧桑的“土掌房”,记起了陶渊明的两句诗“此中有真意,欲辨已忘言”。